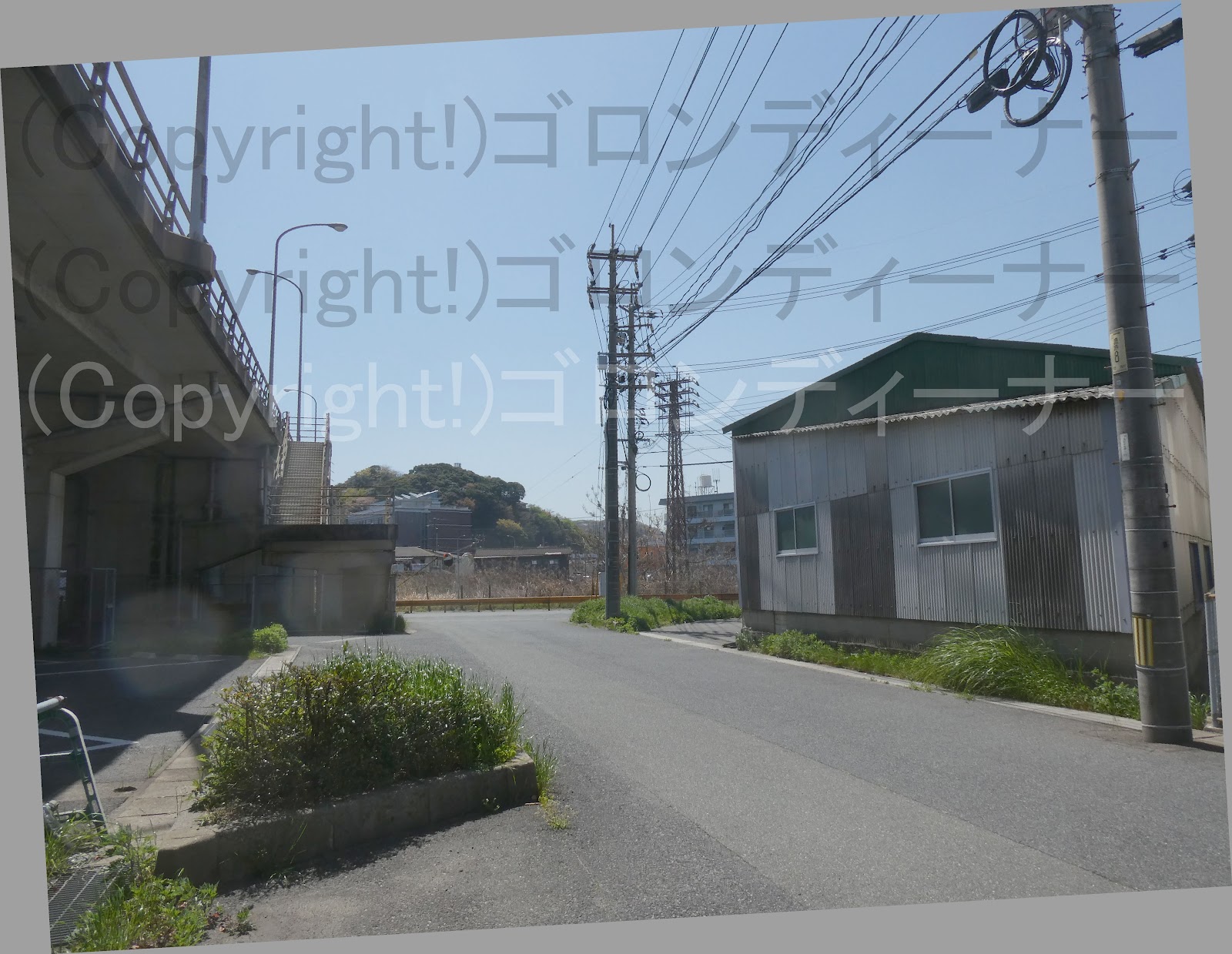

鉄柱については、関西電力に続き、中国電力管内にもある。

今回発見のものは、川の横断箇所のため、それを採用したように見られた。

柱の形は四角柱

高圧配電線は、合計3回線の支持となっていた。

また、雷の直撃を受けやすい最上段の1回線は、避雷器付きで、ここでは珍しく!

架空地線も施設されていた。

なお、配電線の鉄柱で、架空地線が施設されているものについては!今回が初見となった。

(一番上にある棒がそれだ。)

だが、川の横断箇所はそれはなく、対岸にある鉄柱では、架空地線支持の腕金はなし。

ここでは仮引き留めしているようだ。

プレートは色々書いてあるのが見えたが、年式はわからず。

(だがそれは、対岸にある鉄柱の方で、大体の年式が判別できた。)

その後はまた設備更新された新しい配電柱が見られるが、そこからはまた架空地線が続いている。

なお、その対岸にある鉄柱については!

最上段回線の高圧用アングルに、かつての3300Vの古い高圧ピンがいしも見て取れた。

となると、大体であるが、この鉄柱の年式は、下手すりゃ昭和初期、もしくは昭和35年頃までのものと推定でいる。

だが下段の方は、普通に現代普及の6600Vの高圧ピンがいしも確認できる。

それらについては、もちろん現在は使われておらず、ジャンパー線は耐雪塩がいしの方に架け替えられている。

鉄柱はそろそろ塗装が必要そうだ。