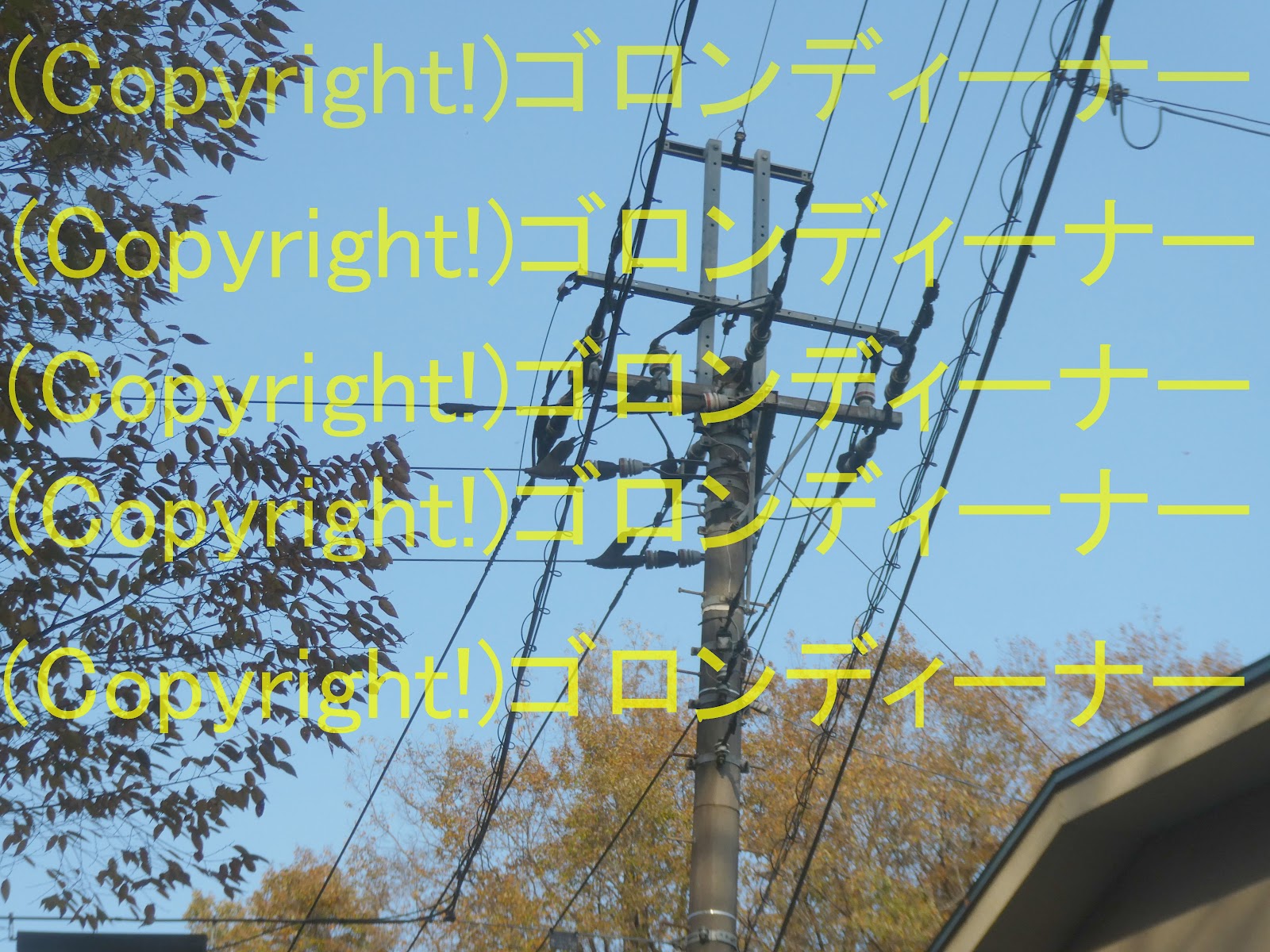

こちらはまたもや鳥居型バージョンで発見!

丁度電車が通ってきた。

これは横断後にあるもの

<おまけ>

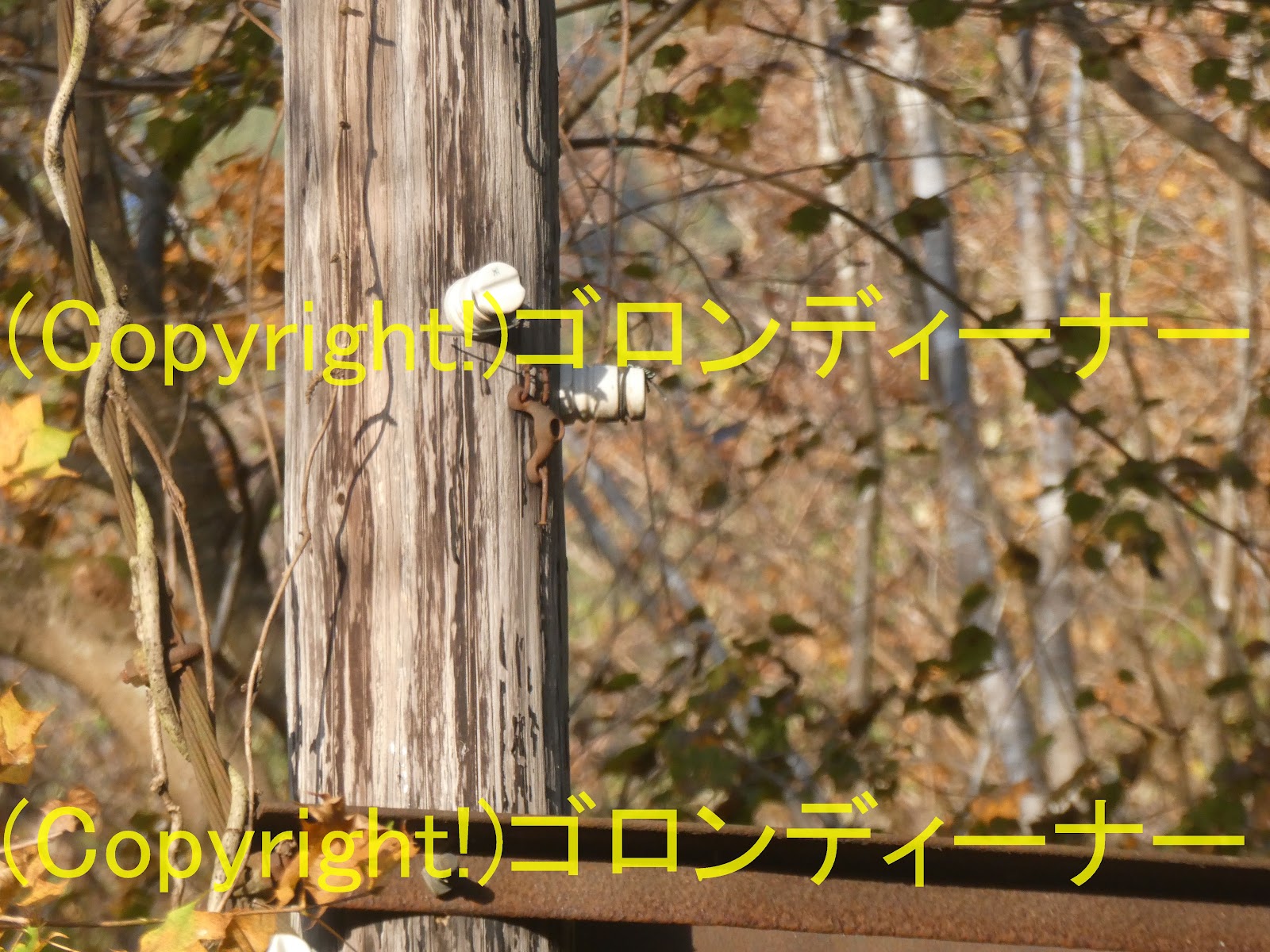

この奥の方には、木柱を使用した謎の廃線も!

低圧2重がいしかな、こりゃ?それが付いているアームも古く、アングルである。

下の方には井形がいしも

最近ではこれは、玉がいしであることが多い。

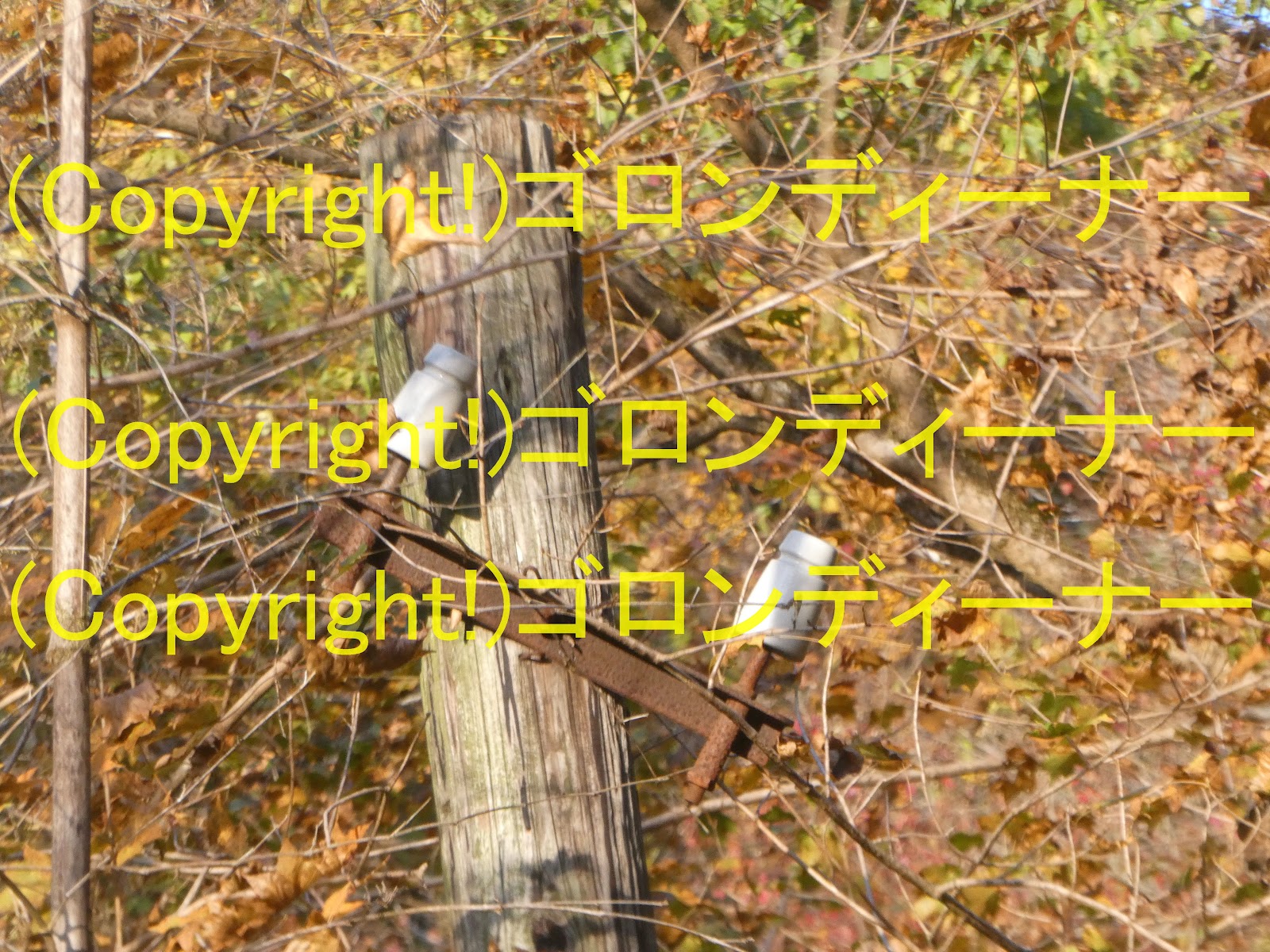

どうやらここには以前、鉄道の線路があったらしい。

ボロボロとなった線路が見えてきた。

さらに進むと鉄道の架線柱が見えたが

これは分割がいし、いや、主にそれは内線で使われていたであろう、特カップがいしだな。

本来の用途としては、それは屋内用である。

架線を支えていた懸垂がいしは、180mmと思われる。

架線は断線しながら残っている感じか

アングルには傾斜もみられ、だいぶ老朽化が進んでいそうだ。

そのままではアングルごと落下するであろう。

取り付け部が特に腐りやすい。

これは転轍機か